2025/07/18

保護者、PTA、NPO法人…さまざまな立場から、学校との協働を模索して

NPO

PTA

採用事例

無料モニター

NPO法人 にこっと

ミナタニ アキさん

愛知県犬山市では、2024年度に、市内にある4つの中学校のうち2校で『コロカラBOOK』のモニターを実施してくださいました。モニターへの応募から授業の実施に至るまで、学校側と粘り強く、そして丁寧に連携をとってくださったミナタニアキさん。保護者として、PTAとして、そしてNPO法人役員として、どのように『コロカラBOOK』を後押ししてくださったのか、お話を伺いました。

——『コロカラBOOK』のことは、どのようにしてお知りになったのですか。

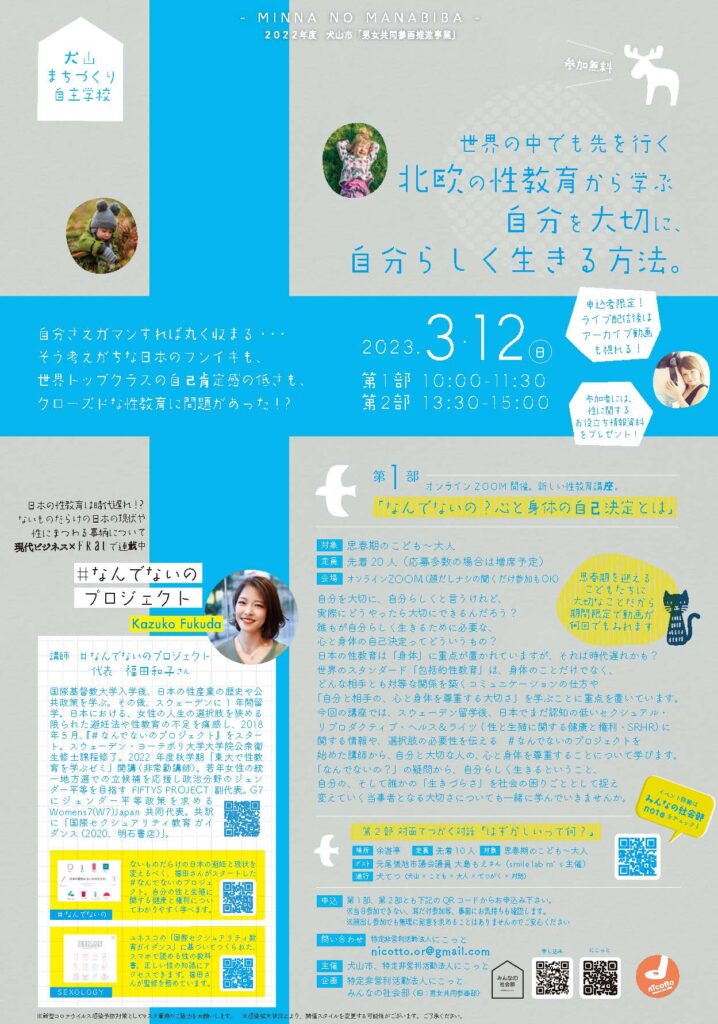

ミナタニさん:『コロカラBOOK』を知る前にさかのぼりますが、犬山市の青少年にまつわる協議会で包括的性教育というものを初めて知りました。当時はまだ周りの方々も包括的性教育という言葉も知らなかったですし、そもそもそれがどういう教育なのか、今でも知らない人が多いです。そういったことから、私が所属している犬山の有志による団体「NPO法人にこっと」の「みんなの社会部」というところで、包括的性教育を知ってもらうための活動をしてきました。そんななか、講師でお話いただいたにじいろさん※のX(旧Twitter)で『コロカラBOOK』のことを知って、これはすばらしい! と。無料モニターを募集しているということで、手を挙げたら実施できるかもと思いました。

※にじいろさん:性教育講師/『コロカラBOOK』TOPIC 5, 6, 7執筆者

——そこから、モニター実施に至るまでの経緯を教えてください。

ミナタニさん:はじめは娘の通っている中学校の校長先生にお話をしに行きました。なかば保護者、なかば「みんなの社会部」というあいまいな感じで、「ちょっと話があるんですけど……」と。すると「すごく大事だと思うから、ぜひやりましょう」と言ってくださいました。

「せっかくなら犬山市内のほかの中学校にも知ってもらいたいのですが」と相談をすると、月に1回開かれる校長会の場で話をするのがいいかもしれないとのこと。校長先生が校長会で話をしてくれることになりまして、おかげでそのとき校長会に参加していた別の学校の先生が『コロカラBOOK』に関心を持ってくださり、そちらの学校でもモニター実施に至ったと聞いています。

ただ、その時にうかがったのが、「良いことだとは思うけれど、やはり前例のないことなので、なかなか導入に踏み切れない」というお話で、それであれば私のできることとして、何かあったら保護者として学校をバックアップできればと考えて、次の年のPTA役員を引き受けることにしました。

そうして娘の中学校はモニターに採用されて、『コロカラBOOK』が学校に届くところまではいったのですが……。届いているはずなのに、なかなか配布される気配がないということで、PTAの役員会で先生方に状況をお伺いしたところ、「届いてはいるけれども、どういうタイミングで配布するのがよいか難しい」というお話でした。「保健体育」の授業で扱うにはすでにカリキュラムが決まっているし、「総合学習」の授業だと担任が教えられるかどうかわからないし、さらには、保護者からどのような反応がくるかわからないというような声も聞きました。

そこで、授業については、もし必要があればNPO法人として出前授業もセッティングできる可能性をお伝えしました。また、保護者からの対応が気になるならばと、PTA役員の方々に私の方から『コロカラBOOK』について説明させていただき、学校とPTAとの連名で保護者向けに案内を出すことを提案しました。PTAの了解を得ているという形であれば、『コロカラBOOK』を配布するハードルが下がると思ったからです。そうしてようやく保護者向けに案内も出し、『コロカラBOOK』を用いた授業が行われ、生徒の手に届く運びになりました。幸い、先生方が心配していたような反応が保護者からでてくることもなかったようです。

——2025年度は正式採用には至らなかったとのことですが、採用にあたってどのような課題がありますか。

ミナタニさん:教材費の負担という面で、保護者の目もシビアです。すでにある教科の教材であれば納得しやすいのですが……。新たに負担をかけることになりますから、先生方の中から、それでも授業で使いたいという強い要望が出てこないと採用に踏み切れないのが実情かと思います。

ですから、私としては学校単位で考えるというよりは、市として「大事なことだからやりましょう」ということになって予算がでるのが理想かなと思いました。『コロカラBOOK』で扱うような内容をみんなが理解して、生きやすい社会になることが、市にとってプラスになるということが伝われば可能性があると思います。市長にも『コロカラBOOK』についてお話する機会があってご紹介したところ、すでに別の方からお話を聞いて知っていたようで、興味をもっておられる様子でした。

自治体に動いてもらう以外の方法としては、PTAとしての活動にも可能性があると思います。例えば入学祝いの品などをPTAの予算で購入することがありますので、そこに『コロカラBOOK』をあてるとか。毎年そのようにしていますという慣例ができれば、継続的に採用していける可能性もあります。

あとは、例えば、犬山市は主権者教育に力を入れていまして、そのための予算を各校に何十万円か出していたりもするので、『コロカラBOOK』の学習が主権者教育にもつながるものだということを示せれば、そうした予算をあてることも考えられなくないかもしれません。どこの自治体にもそういった枠があると思いますので、そこで力を入れている教育とのつながりを示す、というアプローチができるといいのではないかと思います。

『コロカラBOOK』は「性教育」でありながらも、主権者教育や人権教育が中心にあって、その周りにジェンダーや多様性といったトピックがあるという感じですよね。「人権」や「主権」ということもそうですし、他にも「探究学習」であるとか、色々な見方ができるようになるといいと思います。「総合的な学習の時間」の教材はありませんので、そこで使えるものになるといいですね。

——より多くの学校で『コロカラBOOK』をご採用いただくために、今後どのようなものがあったらよさそうでしょうか。

ミナタニさん:犬山市で実施した2校のモニターアンケートの回答を見ましたが、思った以上に反応がよかったのでびっくりしました。子どもたちからも情熱的な回答がきていて、おもしろいなあと思いましたし、基本的には生徒も保護者も「教えてほしい」と思っているんだということが、とてもよくわかりました。一方で「みんなと学ぶのは恥ずかしかった」といった否定的な意見もありました が、だからこそ小さい頃からの段階的な包括的性教育の大事さを感じました。この結果を、正進社さんのHP等でオープンな形で公開してもらえたら、いろんな方々に包括的性教育が今求められていることを伝えやすくなると思います。全国のアンケート結果は膨大で全部読み込むのは大変でしょうから、どういったことが読み取れるのかという分析とともに公開していくとよいのではないかと思います。あとは、こんな使い方ができる教材ですよ、ということがわかったりだとか。包括的性教育に興味がある人に「これ見て」「こんな教材があるよ」と気軽に伝えられるプラットフォームを作っていただけるといいのではないかと思います。

インタビュー記事一覧