2025/07/18

『コロカラBOOK』を使うことが、「人権教育」につながったと思います

授業実践

採用事例

養護教諭

札幌市立中島中学校/養護教諭

佐々木 美和先生

札幌市立中島中学校では、2024年度のモニター実施を経て、2025年度『コロカラBOOK』を正式に採用してくださいました。同校はもともと人権教育に力を入れており、『コロカラBOOK』を使った包括的性教育の授業は学校の指導方針とも合致する部分が多かったとのこと。採用に至るまでの経緯や、実際に『コロカラBOOK』を使ってみての生徒・先生の反応などについて、養護教諭の佐々木美和先生に伺いました。

——2024年度のモニター実施にいたるまでの経緯を教えてください。

佐々木先生:教頭先生から「これ、いいんじゃない?」と渡してもらったのが最初です。それから「こういうのがあるんですけど、モニターやっていいですか?」と、他の先生方に回覧をしました。その後、職員会議に諮ってOKをもらったという流れです。

ほかの先生方は、包括的性教育という言葉も知らないくらい、というか実をいうと自分自身も知らなかったので、調べながら提案していった感じです。ただ、もともと性教育は各学年で年に1コマずつ、計3コマは実施していました。それもあって、先生方も性教育に関する話は以前から耳にしていたので、「コロカラが進みすぎ」とかいう感覚もなく。受け入れられやすい土壌があったのかな、とは思います。

保護者には、『コロカラBOOK』に収録されている「保護者向けお知らせフォーマット」を利用して通知しました。「今年度は無料モニターですが、もし次年度に採用する場合は新1年生に購入してもらいます」という旨も記載しておきました。

——2025年度に正式に採用していただくにあたって、何か難しいことはありましたか?

佐々木先生:まず、7コマという時間を確保することのハードルが高かったので、そこの理解を得る必要がありました。加えて、990円(税込)という価格に見合う効果があるのか、ほかの先生方はかなり気にされていました。

ただ、2024年度のモニター採用の際に、授業の事前・事後で生徒にアンケートを実施したところ、けっこう変容が見られたので、それを根拠に提案していきました。例えば、性感染症の授業実施後に「知識が増えた」と回答している子が増えたり、LGBTQ+について授業した後ではやはり理解度がぐっと上がっていたりという変化がありました。また、授業で取り上げなかった項目に関しても「知識が増えた」という回答が増えていたことから、たぶん、気になったときに自分で読んでいたんだろうと推測します。保健室を訪れた生徒に月経前症候群の話をしたところ、「あ、それコロカラに載ってた」なんて言われたこともありました。それで、きちんと効果があるなら990円は安いんじゃないかという話になり、保護者から教材費を集めて『コロカラBOOK』を採用することに先生方も納得してくれたようでした。

最近は、相手との距離感に課題がありそうな生徒が増えている印象があり、バウンダリーについて、どの学年も重点的に指導しました。生徒の感想にも「べたべたされるのが嫌だったから、授業で言ってくれてよかった」とありました。

——少し大げさかもしれませんが、「共通言語ができた」という感じでしょうか?

佐々木先生:そうですね、生徒の感想の中にも「バウンダリーについてよくわかった」というコメントが多かったです。こんなふうにして、少しずつ変わっていったらいいなと思います。

これからの時代、さまざまな課題に向き合っていくうえで、人権教育は大切なことだと考えます。「自分の考えとほかの人の考えって違うから、その人の気持ちを大事にしないとね」みたいなことであるとか、『コロカラBOOK』の内容は人権教育とも重なるので、そういった意味からも学校として取り組む価値があると思います。『コロカラBOOK』を使うことで、学校全体として人権教育に厚みがでたな、と思います。性の指導が7コマ増えるというよりは、広く人権教育として7コマという感じでしょうか。

——ほかの先生方の反応はいかがでしたか?

佐々木先生:先生方も自分たちの勉強になると言っていました。わたしも、まずは先生が正しい知識をもっているということが大事だと考えています。お子さんのいる先生であれば、きっと自分の子どもにも読ませたいと思うのではないでしょうか。わたしも自分の子どもに読ませていますし、親目線でいっても大事な教材だと感じます。そういえば、性に関係する生徒指導の際に『コロカラBOOK』を使って指導された先生もいたようです。

——『コロカラBOOK』の授業は、どの時間を使って実施されましたか?

佐々木先生:特活と道徳を組み合わせて実施しました。特活だけだと7コマ取るのが厳しいので、道徳と半分半分くらいです。『コロカラBOOK』に収録されている「教科との対照表」のなかで、道徳との関連を示してくださっていたのがありがたかったです。

——授業をするにあたって、何か工夫したことはありますか?

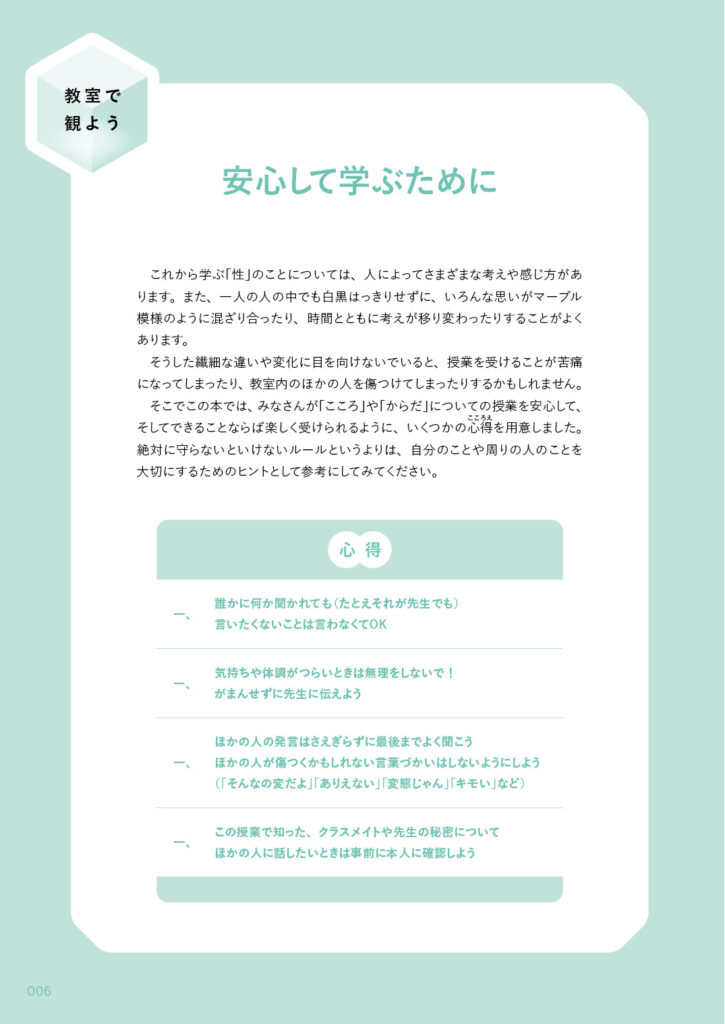

佐々木先生:『コロカラBOOK』の「心得」(p. 006)がとってもいいなと思っていて、「言いたくないことは言わなくていい」「嫌だなと思ったら退出していい」などは、授業の最初に必ず伝えるようにしていました。また、どうしても話を聞くだけでは理解が及ばなそうな部分もあったので、自分で資料などを準備して実演形式で指導することもありました。例えばバウンダリーのところでは、ぬいぐるみを置いて、わたしがメジャーを使って「これが1m」「これが45cm」などと実際に距離を測って見せました。生徒たちには、タブレット端末を使って自分が嫌だと感じる距離などについて投票をしてもらいました。その結果を見ながら、「みんなバラバラだね」「心地よい距離って、人によって違うんだね」というふうに指導をしました。嫌だと感じたり心地よいと感じたりする距離が人それぞれ違うんだ、ということがわかってもらえたのではないかと思います。

——以前から性教育は実施されてきたとのことですが、それでも『コロカラBOOK』を採用したいと思ってくださったのはどうしてですか?

佐々木先生:これまでも性に関する指導には取り組んできましたが、本校は欠席・不登校の生徒が多く、まさにその授業を聞いてほしい生徒が教室にいない、という状況がありました。だから、『コロカラBOOK』の「自分で読める」ということの意義がものすごく大きいです。必要なときに正しい知識が得られるというものはそうそうありませんし、困ったときに自分で調べるというのが一番身につく方法でもあります。これまでは何も知らずに卒業していってしまう生徒が多かったので、それを少しでも減らせれば、という思いで採用しました。

実際、『コロカラBOOK』を渡すと「読んでいるんだなあ」と感じる場面が多くありました。やっぱり、すごく興味のある内容なんだと思います。あとは、生徒が家に持ち帰ることで、保護者の方にも読んでもらえたらという思いもあります。「保健だより」にも指導の目的や内容などを記載して配布しました(生徒たちが渡してくれていないかもしれませんが……笑)。もし読んでいただけたら、一緒に学ぶ機会にもなってすごくいいなあ、と思います。

インタビュー記事一覧